Leistungsangebot > Wirbelsäulenchirurgie > Lendenwirbelsäule > Synovialzyste der Lendenwirbelsäule

Synovialzyste der Lendenwirbelsäule

Synovialzysten können an unterschiedlichsten Stellen des menschlichen Körpers auftreten. Ihnen gemeinsam ist, dass sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Gelenk befinden.

Synovialzysten der Wirbelsäule haben ihren Ursprung in den kleinen Wirbelgelenken und können so in jedem Abschnitt der Wirbelsäule auftreten, am häufigsten treten sie allerdings in den untersten beiden Gelenken der Lendenwirbelsäule auf.

Die genaue Ursache ist bisher nicht sicher geklärt. Eine Abnutzung und Instabilität des betroffenen Gelenks scheint der ausschlaggebende Faktor zu sein. Hierdurch kommt es zu einer druckbedingten Veränderung in den Gelenken mit Verdickung der Gelenkskapsel, zystischen Erweiterungen der Gelenkshaut, die sich dann in den Spinalkanal drücken und dort auf die Nervenwurzel oder den Duralschlauch drücken können.

Zusätzlich kann die Abnutzung der kleinen Wirbelgelenke zufolge Knorpelabrieb zu Beschwerden führen. Die sicherste Methode in der Diagnostik ist die MRI Bildgebung.

Symptome und Diagnostik

Es kann zu allgemeinen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen, und Schmerzen im Sitzen oder im Stehen kommen. Vor allem bei Belastung beschrieben Patienten eine Zunahme der Schmerzen ausstrahlend im Bein. Dies liegt an der Zunahme der Kompression einer spinalen Nervenwurzel.

Ausfallerscheinungen im dem entsprechenden Versorgungsgebiet der Nervenwurzel beinhalten Schmerzen (Lumboischialgien), welche vom Rücken über das Gesäss bis in das Bein und den Fuss ausstrahlen können. Die Betroffenen schonen das schmerzende Bein und es kommt in der Folge zu einer Fehlhaltung der Wirbelsäule und Hinken.

Selten treten Schmerzen in beiden Beinen auf. Zusätzlich kann es zu Missempfindungen (Taubheitsgefühl, Kribbeln) im Bein oder Fuss kommen oder zu Lähmungen führen. In seltenen Fällen (<5%) kann die Ausstülpung der Zyste so gross sein, dass es sämtliche Nervenwurzeln komprimiert und es zu einer gefährlichen Störung der Blasen-, Mastdarm-, und Sexualfunktion (Cauda-equina Syndrom) kommt.

Fallbeispiel

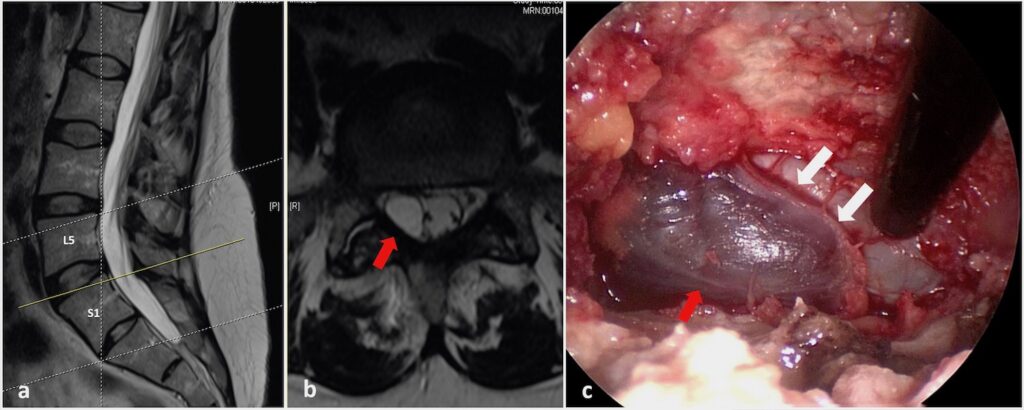

42-jährige Patientin mit rechtsseitigen Schmerzen im Bein und der Wade.

a: MRI der Lendenwirbelsäule in seitlicher Ansicht, die gelbe Linie zeigt die axiale Schicht, siehe Bild b

b: MRI der Lendenwirbelsäule in axialer Ansicht, die Zyste (roter Pfeil) ist auf der rechten Seite und komprimiert die Nervenwurzel S1

c: Intraoperative Darstellung der ca. 1,2 cm messenden Zyste (roter Pfeil) mit der Grenze zur Dura (weisse Pfeile)

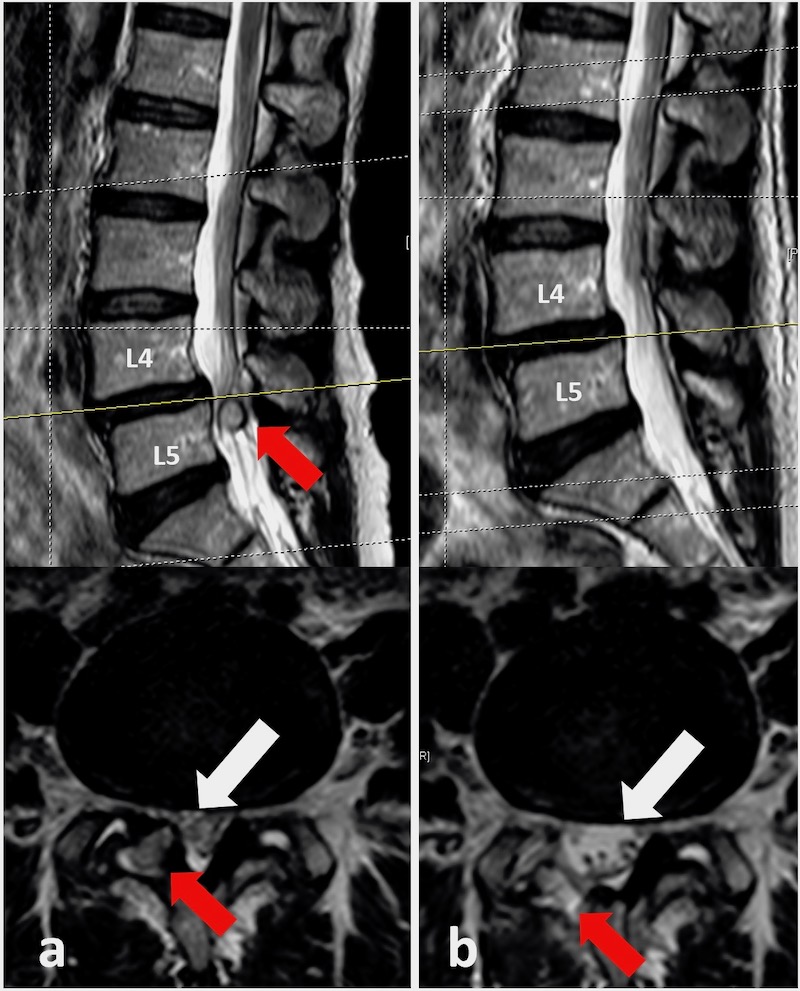

55-jährige Patientin mit Schmerzen im rechten Bein mit Ausstrahlung in den seitlichen Unterschenkel, Schwäche der Fusshebung rechts.

a: Präoperatives MRI in seitlicher Ansicht (oberes Bild) mit Darstellung der Zyste (roter Pfeil), axiale Ansicht der Zyste (roter Pfeil) im unteren Bild mit Kompression des Spinalkanals (weisser Pfeil)

b: Postoperatives MRI nach endoskopischer Entfernung in seitlicher Ansicht (oberes Bild) mit freim Spinalkanal, die axiale Ansicht (unteres Bild) zeigt die komplette entfernung der Zyste (roter Pfeil) und den dekomprimierten Spinalkanal (weisser Pfeil).

Konservative Behandlung

Bei sehr milden Beschwerden ohne Nachweis einer Schädigung der Nerven kann eine konservative Therapie durchgeführt werden. Hierzu gehört eine medikamentöse Behandlung mit Schmerzmittel. In selten Fällen kann die Zyste platzen oder schrumpfen und so die Ursache der Beschwerden komplett verschwinden.

In den meisten Fällen kommt es jedoch wieder zu einem Ausstülpen einer Zyste aus dem erkrankten Gelenk und erneuten Beschwerden. In gesonderten Fällen kann eine CT-gesteuerte Aspiration der Zyste oder Injektion von Kortikosteroiden durchgeführt werden als Alternative zu einer Operation. Der längerfristige Nutzen dieser Intervention ist allerdings umstritten.

Operative Therapie

Die operative Therapie sollte bei zunehmender Immobilität und bei nachgewiesenen Nervenschädigungen in Erwägung gezogen werden. Vor allem bei älteren Patienten sollte eine Operation nicht aufgeschoben werden, da die Immobilität für diese Gruppe zu einer Abnahme ihrer Kondition und zunehmenden Abschwächung führt.

Das Ziel der Operation ist es die Synovialzyste, welche auf die Nervenwurzel oder den Duralschlauch drückt zu entfernen. Es gibt diverse operative Techniken, deren Wahl sollte bei jedem Patienten durch den Operateur individuell getroffen werden. Eine Versteifung des Segmentes bei nachgewiesener Schädigung des Gelenks ist nur selten notwendig.

Eine möglichst muskelschonende Technik sollte präferiert werden, um die Stabilität des Segmentes so gut wie möglich zu erhalten und eine schnelle Erholung und Mobilität des Patienten zu gewährleisten.

Endoskopischer Dekompression

Die Operation erfolgt in Vollnarkose. Der Patient wird in Bauchlage auf dem Operationstisch gelagert. Nachdem das erkrankte Segment mit Hilfe eines Röntgenbogens identifiziert wurde wird eine 1.5cm Hautschnitt angelegt und die Muskulatur mit mehreren Dilatationshülsen vorsichtig aufgedehnt.

Anschliessend wird ein Arbeitsschaft mit Endoskopie vorschoben. Unter endoskopischer Sicht werden nun das gelbe Band, welches oft mit der Zyste verwachsen ist mobilisiert und dann reseziert. Die Zyste wird mit diversen Mikroinstrumenten von der Hülle der Nervenwurzel und des Duralschlauchs abgeschoben. Das erkrankte kleine Wirbelgelenk von dem die Zyste ausgeht sollte soweit wie möglich erhalten werden, um ein Fortschreiten der Instabilität in diesem Segment nicht zu beschleunigen.

Am Ende der Operation sollte die Nervenwurzeln und der Duralschlauch freiliegen. Kleinere Blutung werden gestoppt und unter endoskopischer Sicht wird der Arbeitsschaft vorsichtig zurückgezogen, sodass sich die zuvor aufgedehnte Muskulatur wieder zusammenschieben kann. Die Operation dauert etwa 45 bis 60 Minuten.

Erfolgschancen und Nachbehandlung

Die Beinschmerzen sind nach einer Operation bei über 85% der Patienten verschwunden. In Studien konnte gezeigt, dass es Patienten nach einer Operation und Entfernung der Zyste in ca. 1-2% zu einem erneuten Auftreten einer Zyste kommt. Eine Zunahme der segmentalen Instabilität mit nachfolgender Operation wurde bei 2% der Patienten beobachtet. So berichten 80% der Patienten nach der Operation von dieser in einer Weise profitiert zu haben, dass sie nicht mehr im Alltag eingeschränkt werden.

Das Risiko der Operation ist mit schweren bleibenden Schädigungen liegt bei weniger als 1%. Das Risiko einer Nachblutung oder postoperativen Infektion liegt bei 1-2%. Am ersten postoperativen Tag werden die Patienten mit Hilfe unserer Physiotherapeuten angeleitet und schnellstmöglich vollständig mobilisiert. Eine weitere Therapie in einer Reha-Klinik ist in der Regel nur bei Patienten mit einer vorbestehenden Muskelschwäche und Problemen beim Laufen notwendig.

Haben Sie Rückenschmerzen?

Wir sind für Sie da.

Medienberichte